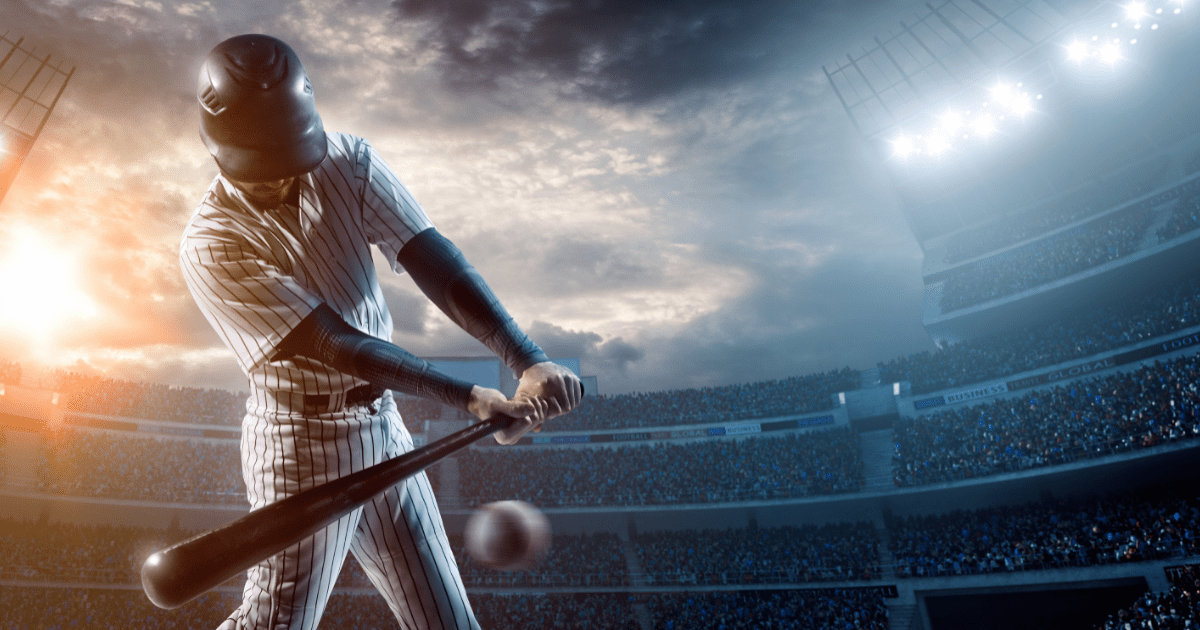

プロ野球の現役ドラフト制度は、埋もれた才能を発掘し適材適所を実現する仕組みです。

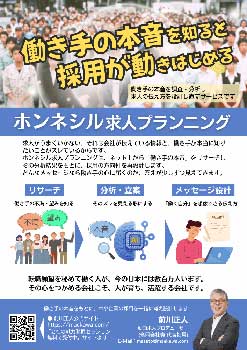

企業の採用活動でも同様に、転職潜在層という人材にアプローチすることで、人手不足の解決と組織力向上を同時に実現できる可能性があります。

第一章 プロ野球界に潜む余剰要員の現実

プロ野球の世界では、実力があっても活躍の場を得られない選手が数多く存在します。

レギュラーポジションに強力なライバルがいる選手。

チーム戦術に合わないプレースタイルを持つ選手。

怪我の影響でベンチを温める時間が長くなった選手。

こうした選手たちは決して能力が劣っているわけではありません。

ただ、現在の環境では力を発揮する機会に恵まれていないだけです。

他球団に移籍すれば、レギュラーとして活躍できる潜在能力を秘めている場合があります。

しかし従来の移籍制度では、こうした選手たちの流動性は限られていました。

FA権を取得するまでには長い年月が必要です。

FA権とは、選手が自由に移籍先を選べる権利のことです。

プロ入り後8年間(高校卒業後の入団は9年間)の一軍登録日数が必要とされています。

トレードは球団同士の利害が一致しなければ成立しません。

結果として、多くの選手が現在の所属球団に留まり続ける状況が続いていました。

第二章 現役ドラフト制度の革新的な仕組み

NPBが2019年に導入した現役ドラフト制度は、選手の流動性を高める新しいシステムです。

各球団は、他球団の現役選手を1名まで指名できます。

指名された球団は、その選手を獲得球団に譲渡する義務があります。

ただし、代償として獲得球団の現役選手1名を逆指名で獲得できます。

この制度の目的は選手の流動化促進です。

埋もれた才能の発掘も重要な狙いの一つです。

2019年の第1回では12球団すべてが制度を活用しました。

2020年以降も継続的に実施されています。

初年度から具体的な成果が現れています。

ソフトバンクから阪神に移籍した大竹耕太郎投手は、新天地で先発ローテーションに定着し、12勝をあげました。

DeNAから中日に移籍した細川成也選手も、レギュラーとして活躍の場を広げています。

制度導入により、従来は移籍機会の少なかった選手の環境変化が実現しています。

球団にとっても戦力補強の新たな選択肢となっています。

第三章 企業に眠る転職潜在層という人材の鉱脈

視点を一般企業に移してみましょう。

多くの会社で、現状に完全に満足していない社員が存在します。

転職サイトの調査によれば、約4割の会社員が「良い条件の会社があれば転職したい」と回答しています。

(マイナビ 地方中小企業就業者の働く意識調査)

彼らの多くは現在の職場で不満を抱えながらも、積極的な転職活動は行っていません。

スキルと業務内容にミスマッチがある。

キャリアアップの機会が限られている。

職場の人間関係や企業文化が合わない。

こうした転職潜在層は、適切な環境があれば高いパフォーマンスを発揮する可能性があります。

現在の職場では十分に能力を活用されていない優秀な人材が数多く存在しています。

この転職潜在層こそが、企業にとって貴重な人材の鉱脈なのです。

第四章 人材流動化による生産性向上への道筋

労働人口減少が続く現在、中小・中堅企業にとって人材確保は深刻な課題です。

厚生労働省の統計では、生産年齢人口は1995年をピークに減少を続けています。

新卒採用だけでは必要な人材を確保することが困難になっています。

こうした状況では、他社の現役社員へのアプローチが現実的な選択肢となります。

「人材を奪う」という発想ではなく「より活躍できる場を提供する」と考えることが重要です。

適材適所の実現により、個人と企業の双方にメリットをもたらします。

人材の流動性向上は日本経済全体にもプラス効果をもたらします。

政府の分析では、労働移動の円滑化が生産性向上に重要な要素とされています。

転職潜在層へのアプローチは、単なる人材争奪戦ではありません。

日本全体の労働生産性を高める建設的な取り組みでもあるのです。

プロ野球の現役ドラフト制度が示すように、既存の枠組みを超えた人材の再配置は大きな価値を生み出します。

企業の採用戦略においても、この視点を取り入れることで新たな可能性が開けるでしょう。

コメント