昭和から平成にかけて重宝された体育会系人材の時代は終わりを告げています。

AI技術の普及により、従順さよりも創造性、忍耐力よりも発想力が求められる時代へと変化しました。

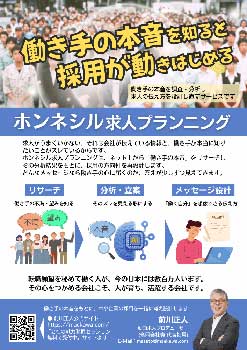

中小企業が大手企業に勝つためには、AIでは代替できない「人間力」を持つ人材の採用が鍵となります。

第1章 なぜ過去の時代に体育会系人材が重宝されたのか

昭和の時代から平成にかけて、日本企業の人材採用といえば体育会系部活経験者が圧倒的に有利でした。

野球部、サッカー部、ラグビー部などの体育会系部活出身者は、就職活動において引く手あまたの存在だったのです。

特に一流企業の採用担当者は、体育会系学生を積極的に評価し、優先的に採用していました。

日本企業が長年にわたって体育会系人材を積極的に採用してきた背景には、明確な理由があります。

高度経済成長期から平成初期にかけて、日本企業は製造業を中心とした大量生産・大量消費の経済構造の中で成長してきました。

この時代の企業組織では、決められた手順を確実に実行する能力が何より重視されていました。

プレジデントオンラインの記事では、企業が体育会系人材を重宝した理由について、現場の採用担当者の生々しい証言が紹介されています。

金融系企業の人事課長が語った言葉が、当時の企業の本音を表しています。

「不条理な世界を経験しているからだ。

体育会に入ると、上級生の命令は絶対。たとえ間違っていても耐えながら従うしかない。

その世界を生き抜いてきた学生は不条理だらけの会社人としての耐性を備えているからだ」

さらに流通業の人事担当者は、体育会系人材の競争力について次のように評価していました。

「勝ち抜く力、自分を高めようとする力がある。

彼ら彼女らは勝ちパターンを知っている。

もちろんいろんな失敗も経験しているが、その中から勝つためにはどうすればよいのかを工夫し、努力して勝利を掴んだ経験もある」

終身雇用制度が機能していた時代では、長期間にわたって組織に留まり続ける忠誠心が重要でした。

体育会系人材の持つ組織への帰属意識や一体感は、「就社」という概念に象徴される日本企業の集団主義的風土と完璧に合致していたのです。

製造業中心の経済では、品質管理や安全管理において「決められたルールを守る」ことが競争力の源泉でした。

上司の指示に疑問を持たず、チームワークを重視し、困難な状況でも粘り強く取り組む姿勢は、まさに企業が求める理想的な人材像だったのです。

第2章 中小企業こそAI活用で大手に勝てる根拠

しかし現在、AI技術の急速な普及により、企業を取り巻く環境は劇的に変化しています。

2024年の調査によると、日本企業のAI導入率は約13〜27%となっています。

生成AIに限ると約25.8%の企業が全社的または一部部署での活用を行っています。

興味深いことに、売上高1兆円以上の企業では92.1%がAIを導入している一方で、中小企業の導入率はまだ低い状況です。

この格差は、実は中小企業にとって大きなチャンスを意味しています。

大企業では新しい技術の導入に複雑な稟議システムや承認プロセスが必要ですが、中小企業は経営者の判断一つで迅速にAIツールを導入できます。

中小企業の強みは意思決定の速さにあります。

市場の変化や顧客ニーズに対して、大企業が数ヶ月かけて検討している間に、中小企業は実際にAIを活用したサービスを提供開始できます。

また、少数精鋭の組織では、一人ひとりがAIツールを使いこなすことで生産性向上の効果が直接的に現れます。

大企業のような複雑な組織階層がない分、AIの効果を最大限に引き出すことが可能です。

大手企業では既存システムとの統合や部門間の調整が必要ですが、中小企業は柔軟にAIツールを組み合わせて独自のソリューションを構築できます。

この機敏性こそが、AI時代における中小企業の最大の武器となります。

第3章 採用すべき人材・避けるべき人材

AI時代の人材採用では、従来とは全く異なる視点が必要になります。

デジタルネイティブ世代の特徴を理解することが重要です。

この世代は幼少期からインターネットやスマートフォンに親しんでおり、新しいツールを直感的に使いこなす能力を持っています。

彼らは権威よりも合理性を重視し、効率的な方法を常に模索する思考パターンを持っています。

一方で、従来型の人材がすべて不適切というわけではありません。

変化に対して柔軟な姿勢を持ち、学習意欲の高い人材であれば、年齢に関係なく再教育は可能です。

重要なのは「今までのやり方」に固執せず、新しい手法を受け入れる開放性があるかどうかです。

多様性も重要な要素です。

異なる背景や経験を持つ人材が集まることで、従来では思いつかないようなアイデアや解決策が生まれます。

AI時代では、画一的な思考よりも多角的な視点が競争優位を生み出します。

避けるべきは、変化を拒み、既存の方法論に固執する人材です。

特に「昔のやり方の方が良かった」と頻繁に発言したり、新しいツールの導入に消極的な姿勢を示したりする人材は、組織全体の変革を阻害する可能性があります。

第4章 AIでは代替できない「人間力」を持つ人材の見極め方

AI技術がどれほど発達しても、人間にしかできない領域が存在します。

この領域で力を発揮できる人材こそが、AI時代の真の競争力となります。

共感力と対人関係構築能力

顧客の感情を理解し、信頼関係を築く能力はAIでは代替できません。

特に中小企業では、顧客との密接な関係が事業の生命線となることが多いため、この能力は極めて重要です。

面接では、過去の経験において他者との関係をどのように構築してきたかを具体的に聞くことが効果的です。

創造性と問題発見能力

AIは与えられた問題を効率的に解決できますが、そもそも「何が問題なのか」を発見する能力は人間特有のものです。 既存の枠組みを超えて新しい発想を生み出せる人材は、AI時代においてより価値が高まります。

倫理的判断力

ビジネスにおける倫理的な判断は、人間の価値観や社会的責任に深く関わります。

AIは効率性を重視しますが、その判断が社会的に適切かどうかを評価するのは人間の役割です。

中小企業でも実行可能な採用・面接手法

限られた予算でも効果的な人材発掘は可能です。

まず、履歴書や職務経歴書では、具体的な成果よりも「どのような思考プロセスで課題に取り組んだか」を重視して評価します。

面接では、仮想的な状況を設定し、その場で考えさせる質問を用意します。

「もし顧客から理不尽なクレームを受けたとき、どのように対応しますか」といった質問で、思考の柔軟性や創造性を測ることができます。

限られた予算での効果的な人材発掘戦略

大手転職サイトに頼らず、地域の大学や専門学校との連携を強化することが効果的です。

インターンシップ制度を活用すれば、実際の働きぶりを見ながら人材を評価できます。

また、既存社員からの紹介制度も有効です。

優秀な人材は同じような価値観や能力を持つ人とのネットワークを持っていることが多いため、質の高い候補者に出会える可能性が高まります。

SNSやオンラインコミュニティを活用した採用も、コストを抑えながら多様な人材にアプローチできる手法です。

特に、業界特化型のコミュニティでは、専門性の高い人材と直接コンタクトを取ることが可能です。

AI時代の人材戦略は、従来の常識を覆すものです。

忍耐力よりも発想力、従順さよりも創造性を重視することで、中小企業も大手企業に負けない競争力を獲得できるのです。

コメント