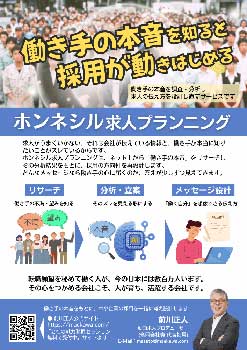

Wantedlyが提唱する「共感採用」が注目を集めています。

給与や福利厚生ではなく、企業のミッションやビジョンへの共感でマッチングする新しい採用手法です。

従来の条件重視の採用とは何が違うのでしょうか。

第1章 Wantedlyとは何か

Wantedlyは、従来の求人サイトとは一線を画すプラットフォームです。

「シゴトでココロオドルひとをふやす」というミッションを掲げています。

単なる求人情報の掲載にとどまらず、企業のビジョンやカルチャーを発信するビジネスSNSとして機能します。

400万人を超える個人ユーザーが登録しており、20代・30代の若手層が中心です。

エンジニア、デザイナー、マーケターといったIT関連職のユーザーが多いことが特徴です。

ミレニアル世代とZ世代のハブとして成長を続けています。

最も特徴的なのは「給与記載禁止」ルールです。

募集要項に給与や福利厚生の記載を原則として禁止しています。

これにより、資金力で劣る中小企業やスタートアップも大手企業と対等な土俵で勝負できます。

第2章 Wantedlyが「共感採用」を推す理由

Wantedlyの戦略の中核にあるのが「共感採用」という概念です。

候補者と企業のマッチングを、給与や福利厚生ではなく、企業のミッション、ビジョン、価値観への共感を軸に行います。

「なにをやっているのか」だけでなく、「なぜやるのか」「どうやっているのか」という背景にある思想を重視します。

この理念は、現代の求職者の価値観変化に対応したものです。

2022年にWantedlyが実施した調査では、ユーザーの約8割が就職活動で企業の存在意義を重視していると回答しました。

企業のパーパスへの共感度は、従業員のモチベーションに2.5倍もの差を生むというデータもあります。

共感採用により、入社後のミスマッチを大幅に減らすことができます。

価値観の合致した人材を採用することで、長期的な定着率向上につながります。

単なる理念ではなく、実際の成果に直結する重要な要素となっています。

第3章 共感採用の必要性と従来型採用との違い

なぜいま共感採用が必要なのでしょうか。

現代の働き手、特に若手層の価値観が大きく変化しているからです。

単に高い給与を求めるのではなく、仕事のやりがいや自己成長、社会貢献といった価値を重視する傾向が強まっています。

従来型の採用は条件面での競争が中心でした。

給与、福利厚生、勤務時間などの雇用条件が主なアピールポイントでした。

しかし、これでは企業の本質的な魅力が伝わりにくく、ミスマッチも起こりやすいのです。

共感採用では、企業の存在意義や文化が重要な要素となります。

「なぜその事業をやっているのか」という根本的な動機を共有することで、強いやる気と愛着が生まれます。

結果として、より意欲的で長期的に活躍する人材の獲得につながります。

Wantedlyでは「話を聞きに行きたい」ボタンから始まるカジュアルな接点を設けています。

従来の選考面接とは異なり、お互いの価値観を理解し合う対話の場として位置づけています。

この段階的なプロセスにより、双方の理解を深めながら関係を構築できます。

第4章 共感採用の実践方法

Wantedlyを離れて、共感採用を実践する方法はあるのでしょうか。

動画は共感採用の強力な武器になります。

社長のビジョンを語る動画や、社員の働く姿を紹介する動画は、企業の人間性を伝える効果的なツールです。

SNSを活用した情報発信も重要です。

企業のTwitterやInstagramで日常の様子を発信することで、企業文化をリアルに伝えられます。

LinkedInのような専門的なSNSでは、より詳細な企業哲学を発信できます。

自社の採用サイトやブログでのストーリーテリングも効果的です。

創業秘話や事業にかける想い、社員のインタビューなどを通じて、企業の人間的な側面を伝えます。

採用サイトに「なぜこの事業を始めたのか」という背景ストーリーを掲載することも重要です。

共感採用を取り入れることで、企業は多くの成長機会を得られます。

まず、自社の価値観や文化を明確にする過程で、組織のアイデンティティが強化されます。

社員の働く意欲が向上し、離職率の低下にもつながります。

また、ブランディング効果も期待できます。

企業のストーリーを発信することで、顧客や取引先からの信頼度向上にもつながります。

採用活動が企業の総合的なマーケティング活動の一部となるのです。

共感採用は、単なる採用手法ではありません。

企業の本質的な価値を見つめ直し、それを社会に発信する重要な機会です。

この取り組みを通じて、企業はより強固な組織文化を構築し、持続的な成長を実現できるようになります。

コメント