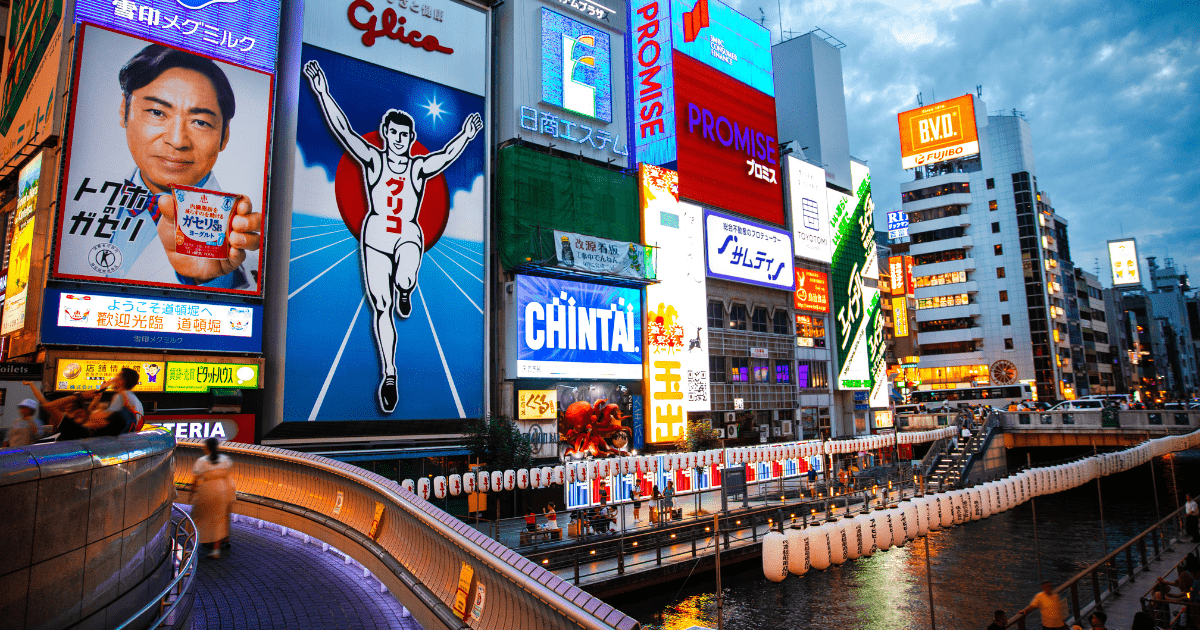

かつて「天下の台所」「西日本の中心地」として栄えた大阪が、今は力を失いつつあります。

多くの企業が東京に本社を移し、地方からの仕事も減っています。

しかし、豊臣秀吉の時代から脈々と続く商人の街・大阪がこのままで良いはずがない。

ものづくりの技術、独自の文化、食の魅力を活かし、若者が集まる街づくりを進めることで、大阪は再び輝くことができるでしょう。

この記事では、大阪の現状と歴史を振り返りながら、再生への道を探ります。

第1章 私にとっての大阪

私は、1982年にTV-CM制作会社に入社ししました。

この会社は、東京に本社をおき、大阪に支社がある大手の制作会社でしたが、私は大阪支社に勤務していました。

その頃の実感として感じたのが「大阪は西日本の中心地である」ということ。

事実、西日本のあちこちから、仕事の依頼が来ていました。

九州、四国、中国地方はもちろん、北陸からの仕事をしたこともあります。

それが、現在はどうでしょう?

大阪に住んでいる実感としては、とても「西日本の中心地」とはいえなくなってしまいました。

せいぜい「近畿地方の中心地」くらいでしょうか?

それも、もともと近畿は都市ごとの個性が強いですから、中心地のひとつ、くらいですかね。

ここ40年ほどで地方の中核都市が成長したということもあります。

地方の企業が、地元でこなせない仕事をどこかに発注しようとした時、どう考えるでしょう。

まずは、地方の中核都市。

九州であれば福岡、中国地方であれば広島といった都市にまず目を向けるでしょう。

そこでもムリであれば、大阪をすっ飛ばして東京にいってしまう。

そんな感じがしています。

第2章 移りゆく企業城下町

かつて大阪には多くの大企業が本社を置いていました。

でも今は、その多くが東京に移ってしまいました。

たとえば、サントリーは今でも大阪に関わりが深い企業というイメージがありますが、実は2009年に本社を東京に移しています。

松下電器(今のパナソニック)も、会社としての中心は大阪にありますが、2008年に持株会社の本社を東京に置きました。

住友銀行と三井銀行が合併してできたSMBCも、もともと大阪が基盤でしたが、今は東京を中心に動いています。

こうした企業の本社機能が東京に移ることで、大阪から経済の力が失われていきました。

意思決定が東京で行われるようになり、大阪は「支店経済」の街に変わっていったのです。

かつては「東の江戸、西の大阪」と言われるほど力を持っていたのに、今や東京一極集中の流れに飲み込まれてしまいました。

第3章 大阪の栄光の歴史

大阪の歴史は古く、豊臣秀吉が大阪城を築いた頃から都市としての基盤が作られました。

秀吉は「楽市楽座」という政策で商人が自由に商売できるようにし、大阪を商業の中心地にしようとしました。

江戸時代になると、「天下の台所」と呼ばれるほど経済の中心地となりました。

全国から米や特産品が大阪に集まり、そこから各地へ運ばれていったのです。

大阪の商人たちは「算用」(計算)に長け、「商人道」という独自の考え方を持っていました。

明治時代になっても、大阪は工業都市として発展を続けました。

綿織物や鉄鋼業が盛んになり、「東洋のマンチェスター」とも呼ばれたほどです。

大正時代から昭和初期にかけては、百貨店が次々と生まれ、「買い物の街」としても栄えました。

このように、大阪は長い間、日本の経済を支える重要な都市だったのです。

第4章 大阪再生への道

大阪をもう一度輝かせるために、私たちは何をすべきでしょうか。

第一に、大阪の強みである「ものづくり」の力を再び高める必要があります。

中小企業が多い大阪には、高い技術を持った会社がたくさんあります。

これらの企業が新しい技術と結びつき、世界に通用する製品を生み出せるよう支援していくべきです。

第二に、大阪独自の文化の魅力をさらに発信していくことが大切です。

大阪といったら、お笑いだけではありません。

江戸時代から積み重ねられてきた、大阪独自の文化があります。

これらを観光資源として活かすだけではだめです。

その伝統の上に新しい大阪文化を生み出すように育てていくことが必要です。

第三に、若い人が大阪で働きたいと思えるような環境づくりが必要です。

魅力的な仕事や住みやすい街づくりを進め、東京に流れる若者を引き止めなければなりません。

大阪で新しいビジネスが生まれやすい仕組みを作ることも大切です。

私自身も、大阪在住者として、この街の再生のために力を尽くしていきたいと思います。

かつての栄光を取り戻すのではなく、新しい形で輝く大阪を作っていくことが私たちの使命ではないでしょうか。

大阪の再生は、日本全体にとっても大切なことだと信じています。

コメント