心理的安全性は中小企業の人材採用において、単なる「望ましい配慮」を超えた戦略的要素です。

候補者が採用過程で感じる心理的安全性は、入社意欲と長期的定着率に直結します。

採用プロセスは企業文化を初めて体験する場です。

ここで築かれる信頼感が最も効果的な働きたい会社としての評判づくりになります。

第一章 心理的安全性とは何か

心理的安全性とは「このチームでは対人関係のリスクを取っても安全である」という信念です。

ハーバード大学のエイミー・エドモンドソン教授が「率直であることが許されるという感覚」と定義しました。

個人が自己のイメージやキャリアへの悪影響を恐れず、質問や意見表明ができる状態を指します。

心理的安全性が「ぬるま湯組織」ではないということは重要です。

真の心理的安全性は、高い基準と責任感が存在する環境で成立します。

野心的な目標達成のため、建設的な対話に従事できることが本質です。

Google社は、大規模な研究「プロジェクト・アリストテレス」を行ないました。

ここでは、心理的安全性をハイパフォーマンスチームの最重要要因として特定しました。

メンバーが弱さを見せ、過ちを認め、リスクを取ることに安全だと感じるチームが、一貫して他チームを上回る成果を上げていました。

これは個々のスキルやチーム構造よりも重要な発見でした。

現代のVUCA環境では、適応と学習の能力が企業生存の鍵となります。

過ちを罰したり質問を抑制する文化では学習できません。

心理的安全性は「学習組織」の基盤となるオペレーティングシステムです。

心理的に安全な環境では、イノベーションが促進されます。

失敗から学ぶ文化が根付き、組織全体の成長につながります。

従業員のエンゲージメントが高まり、離職率も大幅に低下します。

第二章 人材採用において心理的安全性がなぜ重要なのか

採用プロセスは、候補者が企業文化を初めて具体的に体験する場です。

採用プロセスで感じた安心感や信頼感は、企業の魅力を何よりも雄弁に物語ります。

候補者は求人票を読んだ瞬間から、企業や価値観について具体的なメンタルモデルを形成し始めます。

エドモンドソン教授は、求職者が抱える4つの不安を特定しています。

これらの不安は、リスクとストレスの高い就職活動において指数関数的に増幅されます。

第一に「無知だと思われる不安」があります。 候補者は職務内容や報酬について質問することを恐れます。

「愚かな質問」と見なされ、情報不足や真剣でないと判断されることを心配するからです。

第二に「無能だと思われる不安」です。 過去の失敗や弱みを認めることへの恐れがあります。

候補者は本物ではない洗練された自己像を提示し、真の評価を妨げてしまいます。

第三に「邪魔をしていると思われる不安」です。 応募状況確認や面接中の質問をためらいます。

採用担当者を「邪魔」したり、押しつけがましいと見なされることを恐れるからです。

第四に「ネガティブだと思われる不安」があります。

職務への懸念表明や建設的批判をためらいます。

「扱いにくい」「チームプレイヤーでない」というレッテルを恐れ、文化的ミスマッチの発見が困難になります。

心理的に安全でない採用プロセスは、積極的にビジネスに損害を与えます。

ネガティブな候補者体験は急速に広まります。 不快な思いをした候補者は、

その経験をOpenWorkなどの公開プラットフォームで共有します。

これにより将来の優秀な人材が遠ざかり、採用コストと難易度が増大します。

優秀な候補者が選考プロセスから辞退するリスクも高まります。

企業文化を偽って伝える採用プロセスは根本的なミスマッチを生み出し、早期離職の原因となります。

調査では転職者の約7割が「前職の心理的安全性が高ければ転職しなかった」と回答しています。

心理的安全性の向上は、最も信頼性が高く効果的な「働きたい会社」としての評判づくりなのです。

第三章 心理的安全性で競争優位性を獲得した具体的事例

株式会社ねぎしフードサービスは「働く仲間の幸せ」を経営目的の筆頭に掲げています。

これは単なるスローガンではありません。

ボトムアップの文化を実践し、「改革改善全体会議」という広範なコミュニケーションの場を設けています。

顧客フィードバックに基づく「親切賞」という表彰制度も導入しています。

従業員の幸福を優先し、安全でコミュニケーション豊かな環境を創出しています。

これが質の高い顧客サービスと事業成功に直結していることを証明しています。

採用面接でも、この文化を具体的に伝えることで候補者から高い評価を得ています。

面接プロセス全体で心理的安全性を重視し、候補者が安心して本音を語れる環境を作っています。

結果として、優秀な人材の獲得と高い定着率を実現しています。

IT系スタートアップM社は、失敗への恐れがイノベーション阻害の原因であることに気づきました。

CEOは公に「ミスをしても責めない」と宣言しました。

週次の「失敗共有ミーティング」を導入し、失敗をチーム全体の貴重な学習資産に変えました。

この結果、実験の増加と製品開発の迅速化が実現しました。

従業員満足度も大幅に向上しています。

採用面接でも、この文化を積極的にアピールすることで、挑戦意欲の高い優秀な人材を惹きつけています。

両社とも、心理的安全性を重視する採用プロセスを経験した候補者が、結果に関わらず潜在的なブランドアンバサダーとなっています。

これは持続可能で費用対効果の高い長期的採用戦略となっています。

第四章 中小企業でも実施可能な心理的安全性向上策

中小企業では「予算ゼロ」から始めることができます。

コストをかけずに大きなリターンをもたらす文化的・行動的変革に焦点を当てます。

まず「サンクスカード」のような感謝の文化を育みます。

従業員が互いに感謝を伝える簡単な習慣です。

物理的またはデジタルで実施でき、相互尊重と感謝の文化を可視化します。

「助けを求めること」の正常化も重要です。

「問題を持ってくるな」から「一緒に解決策を考えよう」への言葉遣い転換が環境を一変させます。

ポジティブなフレーミングを採用し、課題を学習機会として再構成します。

非言語コミュニケーションの習得も効果的です。

アイコンタクト、うなずき、開かれた姿勢などの基本的行動が心理的安全性を力強く伝えます。

休憩時間での雑談奨励も、インフォーマルな交流を促進します。

管理職は模範を示すリーダーシップが必要です。

最も強力な行動は、自身の過ちを認め、失敗を共有することです。

これにより「無能だと思われる不安」を直接的に解消できます。

コーチング型マネジメントの採用も有効です。

答えを与える代わりに質問することで、従業員の問題解決能力を構築します。

「これをどう進めるべきか、あなたの考えは?」といった質問が効果的です。

定期的な1on1ミーティングは、中小企業にとって最も効果的で低コストなツールです。

週1回または隔週で30分開催し、決してキャンセルしません。

従業員主導のアジェンダで、成長とウェルビーイングに焦点を当てます。

採用面接では「計画通りに進まなかったプロジェクトについて教えてください」といった質問で失敗談を歓迎します。

学習と回復力を重視する組織文化を伝えます。

建設的フィードバックの提供も、企業評判向上に寄与します。

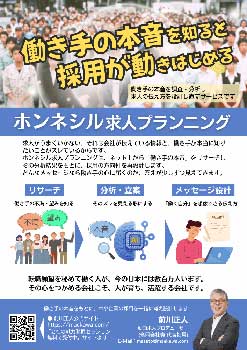

求人票では給与範囲を積極的に記載し、透明性を保ちます。

すべての人が排除されることなく、歓迎されていると感じられるような言葉遣いを心がけます。

固定観念ではなくスキルと成果に焦点を当てます。

企業ウェブサイトやソーシャルメディアで、文化が実践されている様子を具体的に示します。

選考プロセスでは、すべての応募に温かみのある確認メールで返信します。

進捗を常に共有し、遅延時は積極的に連絡します。

不採用通知も1週間以内に敬意ある表現で迅速に伝えます。

内定者フォローでは個別化されたコミュニケーションを実施します。

テンプレではなくパーソナライズされた歓迎メッセージで、新入社員の価値を認めていることを示します。

初日の期待値設定により、不確実性を減らし自信を持って入社できるよう支援します。

心理的安全性は導入すべきプログラムではなく、日々の行動変革です。

コメント