製造業のみならず、どこの企業も人材不足に悩まされています。

それに対して、ロボットなどの省人化機材の導入や、外国人材の活用という解決策も示されてきました。

国からの補助金・助成金も、そうした省人化対策や外国人材の活用について手厚くされているようです。

しかし、本当にそれでいいのでしょうか?

第1章 現場の声から見える現実

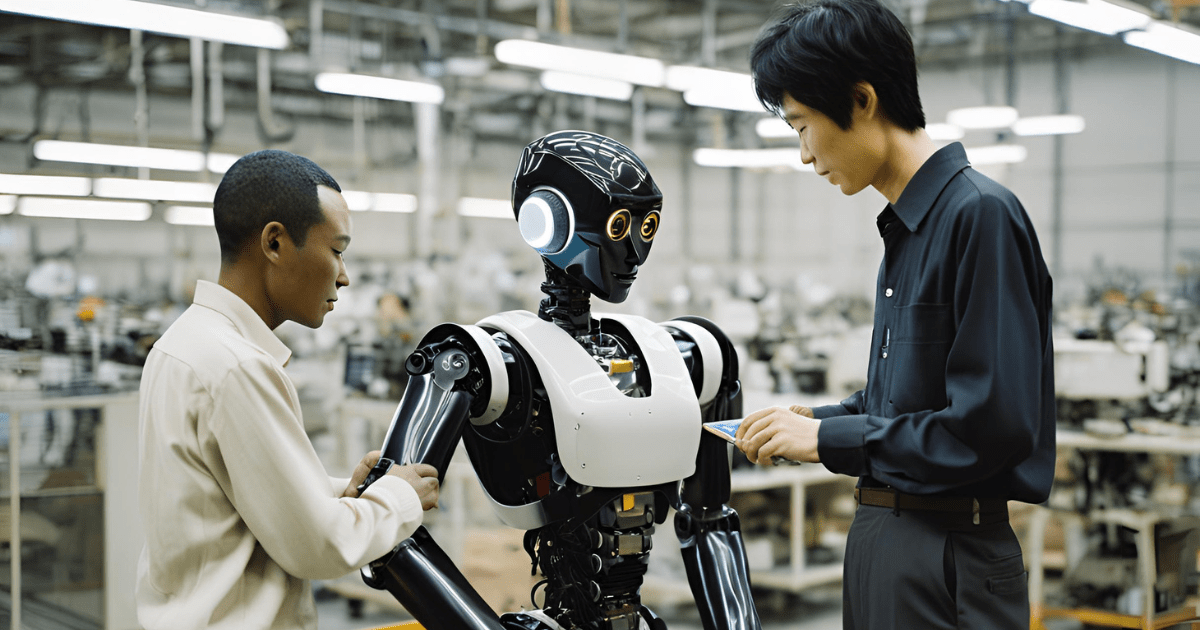

先日、製造業の見本市を見学してきました。

さながらロボットの展示会のようでした。

あちらこちらでアーム型ロボットが動いていたり、通路を人間型ロボットが歩いていたりしておりました。

人手不足の現在、AIやロボットの導入が急がれているのだろうと想像しました。

また別の機会の話です。

とある交流会で出会った町工場の社長は「うちは日本人の採用には期待していない」と言い放ちました。

その会社では日本人の早期離職に悩まされたため、2〜3年前にベトナムなど外国人材に切り替えたそうです。

社長は日本人の若者が何を考えているか分からないと言いました。

それに比べて、外国人はよく働くと言います。

それは、志を持って母国を出て、日本に来ているからでしょう。

日本語を覚えて来ているので、コミュニケーションの問題も少ないとのこと。

ただし、その社長は最後に「これが正解かどうかわからない、10年くらい先にはわかるでしょうか」とも言っていました。

第2章 AIやロボットの可能性と限界

たしかにロボットは有効な省人化の手段です。

人間より高速に、正確に作業を遂行するのだと思います。

人間の代わりができるヒューマノイドロボットはまだずいぶん先のことでしょう。

今のロボットはプログラムされた作業しかできません。

臨機応変な対応や創造的な問題解決は、まだ人間にしかできないのです。

ロボットの導入には高額な初期投資も必要です。

中小企業にとっては大きな負担になるでしょう。

維持費や修理費も考慮する必要があります。

最近では協働ロボットという新しい選択肢も出てきました。

人間と一緒に作業できる安全なロボットです。

完全自動化ではなく、人間とロボットの良いところを組み合わせる発想です。

AIの進化も見逃せません。

画像認識や異常検知などの技術が進歩しています。

単純作業だけでなく、品質管理などの分野でも活用が広がっています。

でも一度トラブルが起こったら、どうでしょう?

ロボットは自分で問題を解決できるわけではありません。

ロボットも結局は人間の管理のもとで使う必要があります。

第3章 外国人材の現実

外国人材の活用は近年増えています。

外国人材の平均就労期間は3.5年程度というデータがあります。

また、技術や資金を手に入れて母国へ帰るのが目的の人も多いでしょう。

将来にわたって会社を支える仲間、として迎えることができるでしょうか。

言語については習得できるとしても、文化の壁も無視できません。

コミュニケーション不足によるトラブルも少なくありません。

会社の理念や価値観の共有も難しい場合があります。

政府は外国人材の受け入れ拡大に向けて制度改革を進めています。

今後さらに外国人材の流入が増えることが予想されます。

しかし、外国人材に依存するリスクも考慮すべきです。

国際情勢の変化で人材確保が難しくなる可能性もあります。

また、日本の高齢化に伴い、世界的な人材獲得競争も激しくなるでしょう。

国籍で差別することはよくないと思います。

しかし外国人の中に、会社を成長させる仲間となれる人材がどれほどいるのでしょうか?

第4章:日本人材の可能性

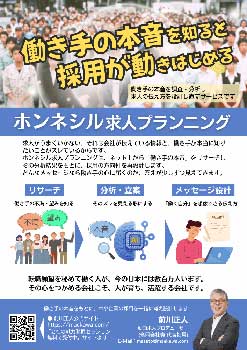

結局のところ、日本企業には日本人の精鋭人材が必要だ、ということは皆わかっているのではないでしょうか。

確かに採用は難しくなっています。

でも、魅力的な職場環境と成長機会を提供すれば、優秀な人材は集まります。

若者が「何を考えているかわからない」というのは、企業側の理解と努力が足りていないのかもしれません。

日本人の人材の育成には時間がかかります。

しかしそれも、長い目で見れば最も安定した選択です。

ロボットや外国人材を補助的に活用しながら、核となる日本人チームを育てることが理想的でしょう。

それが企業の持続的な成長と日本の製造業の未来を支える道だと考えます。

精鋭人材を確保するには、従来の採用・育成方法を見直す必要があります。

多様な働き方や柔軟な勤務体制を導入している企業は成功しています。

若者の価値観に合わせた職場環境づくりが重要なのです。

ロボット、外国人、日本人のバランスが重要です。

企業の状況や業種によって最適な組み合わせは異なるでしょう。

しかし核となるのは、やはり日本人の精鋭人材だと私は思います。

コメント