以前に、あなたのブランドストーリーをChatGPTに書かせるプロンプトを紹介しました。

→「ChatGPTがあなたのブランドストーリーを作ってくれる(創業者篇)」

この時は、創業者という想定で作ったので、事業を継承した二代目、三代目社長むけのプロンプトもご紹介せねばと思っていました。

今回それをご紹介するわけですが、ChatGPTで同じようにしたら芸がないので、別のAIでやってみます。

日本語作成のセンスについては私が一番だと信じている、ClaudeというAIです。

第1章:Claudeとは

Claudeというのは、ChatGPTを提供しているOpenAI社のライバル企業、Anthropic社が提供しているAIです。

できることはだいたいChatGPTと似たようなものですが、いくつか優れた特徴があります。

特に私が注目しているのは、日本語の文章を書く時の能力です。

正直いって、日本語のセンスと創作能力では、ClaudeはChatGPTよりはるかに優れています。

ChatGPTだと、少々硬いビジネス文書的な文章になることが多いです。

それに対してClaudeはずっとなめらかにクリエイティブな文章を書いてくれます。

「おお、こんなところまで考えてくれるのか、Claudeすげぇ!」と思ったことが何回もあります。

AIに日本語の文章、特に広告コピーやブログ、メルマガなどの文章を書かせようと思っている方は、一度Claudeにやらせてみることをおすすめします。

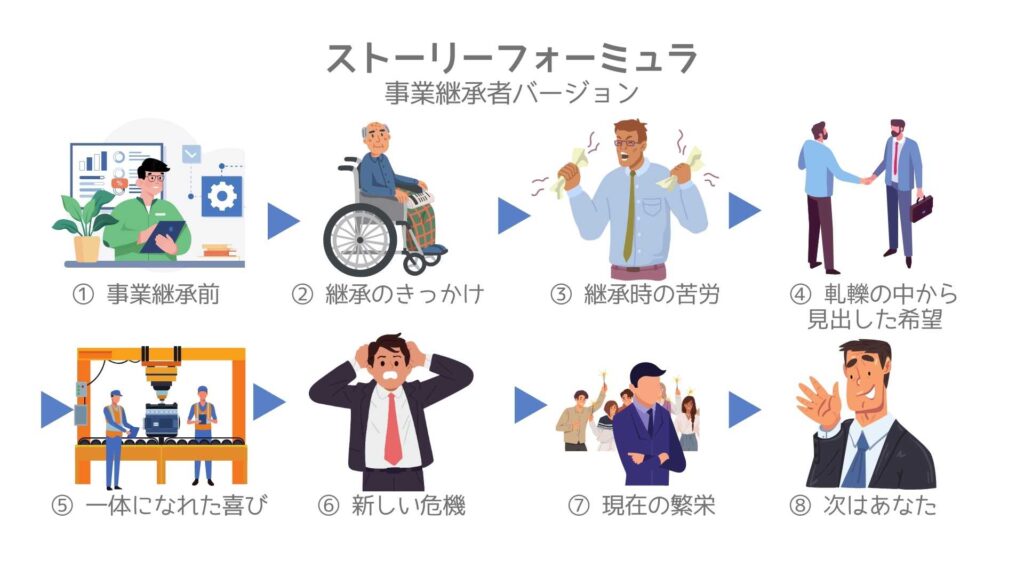

第2章:ブランドストーリー作成プロンプト(事業継承者篇)

さて、事業継承者向けのブランドストーリー作成プロンプトです。

これはChatGPTでもClaudeでも、他の文章生成AIでも使えると思います。

あなたは『優秀なインタビュアー兼ストーリーテラー』として、私のブランドストーリー作成をお手伝いください。

目的は、先代社長から経営を受け継いだ私が、人材獲得のために、求職者の心を揺さぶる物語風のプロフィールを作ることです。書くストーリーは『私』を主語とした一人称で、3000文字〜3500文字の文に仕上げてください。

先代から会社を継ぎ、古い体質との軋轢や外部出身者としての改革、新旧の社員が一体になっていくまで、

さらに新たな危機を乗り越えたエピソードなどを具体的に盛り込みたいです。

最後は、次に仲間になってくれる方への熱い呼びかけで締めくくってください。下記の【ストーリーフォーミュラ:8ステップ】に沿って、質問を投げかけながら物語を完成させてください。

質問は一問一答形式で進め、私が回答するまで次の質問は出さないようにお願いします。

すべてのステップが終わった後、私が「書いてください」と依頼したら、そこまでの回答を元に一気にストーリーを執筆してください。――――――――――――――

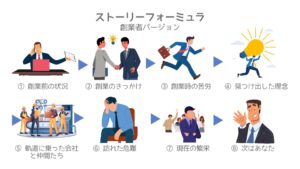

【ストーリーフォーミュラ:8ステップ(継承者向け・改訂版)】1) 事業継承前

- 先代が経営していた頃、あなたは会社をどう見ていたか?

- 継承前は別の仕事や経験をしていましたか? そのとき何を考えていたか?

2) 継承のきっかけ

- なぜ会社を継ぐことを決意したのか?

- どんな出来事や想いが背中を押したのか?

3) 継承時の苦労

- 後を継いだ当初、どんな困難や壁があったのか?

- どのように乗り越えたのか?

4) 軋轢の中から見出した希望

- 古い体質や文化に直面した際、どんな葛藤があったのか?

- 外部出身(もしくは若い世代)として改革を試みたとき、何が大変で、どう乗り越え、希望を見出したのか?

5) 一体になれた喜び

- 古参社員と新しい社員が理解し合い、まとまり始めたのはどんな瞬間だったのか?

- そこからどんな成果や前進が生まれたのか?

6) 新しい危機

- せっかく一体となれた会社が、再びバラバラになりそうな時期があったのか?

- そのとき、どのように危機を乗り越え、社員同士の絆を取り戻せたのか?

7) 現在の繁栄

- 今の会社の強みや独自のポジションはどこにあると思うか?

- その強みをどう築き、どのように発揮しているのか?

8) 次はあなた

- 求職者に向けて、どんなメッセージを送りたいか?

- 入社するとどんな未来ややりがいがあるか、熱く語ってほしい。

――――――――――――――

手順1) ステップ1から順番に、一問一答の形で質問をしてください。

- 一度に複数の質問をまとめて出さず、必ず回答を待ってから次の質問を出す。

2) 全ステップの質問と回答が完了したら、私が「書いてください」と依頼を出します。

- そのタイミングで、ここまでの回答内容をまとめ、3000文字〜3500文字程度のストーリーを執筆してください。

- 文章は一人称「私」で、です・ます調に統一してください。

- 二代目・三代目としての苦労や思い、新旧社員の関係変化、危機の乗り越えなどのドラマ性を強調し、

最後には「私たちと一緒に働きませんか?」という呼びかけで締めくくってください。3) 書き上げたら文字数を正確にチェックして、*3000文字〜3500文字の範囲外である場合は、加筆・削除などを行って範囲内に収めてください。

4) 執筆後、私に内容を確認するよううながしてください。

- 修正依頼があれば対応し、最終的にOKが出たら完了です。

さぁ、始めましょう

創業者用と同じで、これも「シナリオ型プロンプト」です。

このプロンプトを一回コピペで、ChatGPTやClaudeの入力欄に貼り付けていただくだけで、文章の完成まで進みます。

貼り付けると、自動的にステップ1から8まで質問をしてきますので、ていねいに豊かな情報を入力してください。

ここで、どれだけ詳しい情報を与えられるかで、どんなクォリティのブランドストーリーが出力されるかが決まってきます。

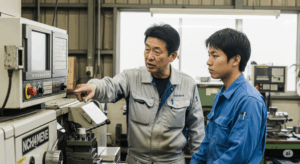

第3章:ブランドストーリー出力例

プロンプトの紹介だけではそっけないので、これを使って作ったブランドストーリーの文章例を掲示しておきます。

この内容は、私が創造したある中小製造業の社長の人生物語を入力したものです。

夢破れたミュージシャンから、技術の伝統を受け継ぐ社長へ

私がこの会社を知ったのは、今から思えば驚くほど偶然でした。当時は妻の父親が経営していましたが、正直なところ、まったく関心がありませんでした。会社の話は耳にすることがあっても、訪問したことすらない遠い存在。それが今、私がその会社の社長として日々奮闘することになるとは、人生の不思議さを感じずにはいられません。

私の人生は、まさに想定外の連続でした。夢を追い、挫折を経験し、そして思いもよらぬ形で人生最大の挑戦に直面することになったのです。これは、音楽と共に生きることを夢見た一人の青年が、日本有数の技術力を誇る製造業の社長になるまでの物語です。

音楽の夢と向き合った日々

30歳手前まで、私の人生は音楽と共にありました。バンド活動に全身全霊を注ぎ、いつか一握りの成功者になれると信じていました。飲食店、建設現場、工場での補助業務と、さまざまなアルバイトをこなしながら、音楽活動に打ち込む日々。最後には携帯電話ショップの店員として働いていました。

ステージの照明、観客の歓声、仲間との熱い練習の日々。それが私の日常でした。いつかこの努力が実を結び、プロのミュージシャンとして成功できる。そう信じて疑わなかった私の夢は、バンドの解散という現実の前に崩れ去りました。

解散を決めたあの日のことは、今でも鮮明に覚えています。メンバー全員で円くなって座り、誰からともなく出た「もう潮時かもしれない」という言葉。それまで語り合ってきた大きな夢は、その一言で音を立てて崩れていきました。

そんな中でバンドが解散し、音楽活動を続けることを諦めざるを得なくなりました。夢の終わりは、同時に新しい人生の始まりでもありました。携帯ショップの店長の話が舞い込み、その後正社員として本社の営業職に就くことになりました。しかし、夢破れたという思いを抱えながらの会社員生活は、正直楽しいものではありませんでした。

朝起きて、満員電車に揺られ、会社でノルマに追われる日々。これが本当に自分の望んだ人生なのか。そんな疑問と後悔を抱えながら、暗中模索の毎日を送っていました。営業成績は悪くはありませんでしたが、心の中にはいつも「これでいいのか」という声が響いていました。そんな時期に、人生を大きく変える転機が訪れることになったのです。

人生の転機:よそ者としての挑戦

運命が大きく動いたのは、義父の病気がきっかけでした。相談役となった義父に代わり、高齢の専務が社長に就任しましたが、引退が目前に迫っていました。そこで、継承者として私に白羽の矢が立ったのです。

「社長になってみるのも面白いかもしれない」。当時の私は、そんな軽い気持ちで入社を決めました。生活のために会社員をしていた私にとって、新たな挑戦への期待と好奇心があったのかもしれません。先の見えない会社員生活から一転、経営者という新たな道が開けたことに、正直わくわくしている自分がいました。

妻から聞く会社の話は断片的でした。「父は厳しい人で、社員の人たちからも尊敬されている」「製品の品質には誰よりもこだわっている」。漠然としたイメージしか持てませんでしたが、「社長になれる」という響きには、かつてステージでスポットライトを浴びた時のような高揚感がありました。

しかし、現実は甘くありませんでした。取締役として入社したものの、よそ者扱いされ、社内の風当たりは想像以上に厳しいものでした。「どこの誰かもわからない人間が、いきなり社長候補だなんて」。そんな視線を、私は日々感じていました。

初出社の日の朝礼で自己紹介をした際、社員の視線は冷ややかでした。「ミュージシャン崩れが、何を知ってるっていうんだ」という心の声が聞こえてくるようでした。私の経歴を聞いた途端、明らかに場の空気が変わったのです。

3年後には社長にするという約束はあったものの、会社のことや仕事の内容を学ぶための協力はほとんど得られませんでした。「品質管理の基準を教えてほしい」と頼んでも、「まずは現場を見てきな」と一蹴され、具体的な指導は受けられない。技術的な質問をしようものなら、「そんなこともわからないのか」という冷たい目で見られる始末でした。

会社の組織図すらまともに教えてもらえない日々。誰に何を聞けばいいのかもわからず、孤独感に押しつぶされそうになりました。夜遅くまで会社に残り、書類を読み漁り、翌朝早くから現場を歩き回る。それでも社員たちの信頼を得ることはできませんでした。

焦りと不安の中、まずは社内の要職者と飲みに行くなど、地道な人間関係づくりから始めるしかありませんでした。居酒屋で一杯の酒を交わし、相手の趣味や家族の話に耳を傾ける。バンド時代の音楽仲間との付き合い方を思い出しながら、少しずつ心の距離を縮めていきました。

「実は俺も若い頃、バンドやってたんだ」。ある古参社員の意外な告白をきっかけに、会話が弾むこともありました。そんな地道な努力の積み重ねが、少しずつ心の壁を溶かしていきました。

改革への抵抗と希望

よそからきた者として、この会社のいくつもの「ヘンだな」と思う点が目につきました。書類の保管方法、品質チェックのタイミング、会議の進め方。前職での経験から見れば、明らかに非効率な部分がいくつもありました。

例えば、受注データはすべて手書きで転記され、その紙を何部もコピーして各部署に配布していました。デジタル化すれば一瞬で共有できるのに、なぜこんな手間をかけているのか。品質検査も、ベテラン職人の「目視」と「手触り」に頼っており、客観的な基準がありませんでした。

改善すべき点をリストアップし、社内会議で発表しました。しかし、「昔からこういうやり方で決まっている」と、大反対に遭いました。先輩社員の「これまで何の問題もなかった」という一言で、私の提案は片っ端から却下されていきました。

「手書きの方が間違いが少ない」「コンピューターなんかに頼ったら、職人の勘が鈍る」。そんな反対意見が次々と出されました。私は根気強く、数字を使って説得を試みました。「デジタル化すれば、年間で約500万円のコスト削減が可能です」「品質基準を数値化すれば、新人教育にかかる時間が3分の1になります」。

しかし、具体的な数字を示しても、反発は収まりませんでした。「金の問題じゃない」「うちの会社は、こういうやり方で築いてきたんだ」。そんな声に、私は打ちのめされそうになりました。

コスト削減や仕事効率化のメリットを数字で説得し続けましたが、「この人が社長になるなら辞める」という古参社員も現れました。当時の私にとって、これは予想以上に大きな壁でした。改革を進めようとすればするほど、社内の軋轢は深まっていくばかり。孤立感に苛まれ、夜も眠れない日々が続きました。

特に衝撃的だったのは、工場長の発言でした。「あんたが社長になったら、この会社は潰れる。俺は見届けずに辞めるがね」。その言葉は、私の心に深く突き刺さりました。

若手との連携が生んだ変革

しかし、ここで私は大きな気づきを得ました。社内のリーダー格の説得に行き詰まり、若手社員とのコミュニケーションに目を向けたとき、彼らも同じような問題意識を持っていることがわかったのです。

「実は私も、こんなに書類ばかり作るのは時間の無駄だと思っていました」「デジタル化すれば、もっと効率的にできるはずなんです」。若手社員たちは、変化を望んでいたのです。

ある日の昼食時、若手社員の一人がぽつりと言いました。「僕たちも、いつか会社を良くしたいと思ってるんです。でも、意見を言える雰囲気じゃないんです」。その一言に、私は目が覚める思いでした。

自分一人で改善しようとしていたことが間違いだったと気づきました。若手社員とともに「改善委員会」を立ち上げ、一緒にプランを練り上げていきました。単なる上からの押し付けではなく、現場の声を反映した改革案。それが古参社員の心にも響き始めました。

委員会では、まず現場の問題点を徹底的に洗い出しました。「書類の重複が多い」「機械のメンテナンス計画が場当たり的」「在庫管理が属人化している」。若手社員たちからは、具体的で建設的な意見が次々と出てきました。

すると、古参社員の中にも理解を示す人が現れ始め、少しずつ会社の雰囲気が変わっていきました。「若い者の言うことだと思って聞いていなかったが、よく考えてみれば理にかなっている」。そんな声が聞こえるようになり、改革は少しずつ前進していきました。

ある古参の製造主任が、委員会に参加してくれた時のことは忘れられません。「俺も実は、非効率だと思っていた部分があったんだ。でも、長年やってきた方法を変えるのは怖かった」。その告白を聞いて、私は彼らの気持ちが理解できました。

確かに、定年間際の社員で退職を選んだ人もいましたが、若手の活力が会社に新しい風を吹き込んでくれました。その変化は、会社の雰囲気だけでなく、業績面にも徐々に表れ始めていました。

経営危機との戦い

社長就任からしばらくして、新たな試練が訪れました。売上の大きな割合を占める大手取引先から「発注停止」の通告です。青天の霹靂とも言える事態に、社内は騒然としました。

「申し訳ありませんが、今後の発注は停止させていただきます」。先方の担当者の言葉に、私は言葉を失いました。工場の海外移転に伴うサプライチェーンの再編は、私たちにとってどうしようもない事情でした。

その取引先は、当社の売上の約40%を占めていました。その穴を埋めることができなければ、会社の存続そのものが危うくなる。緊急会議で私は社員たちに正直に状況を説明しました。「このままでは、皆さんの給料を維持することも難しくなります」。

売上が2/3に激減し、社員の給料をどう確保するか頭を抱える日々が続きました。銀行への返済、取引先への支払い、何より社員の生活。責任の重さに押しつぶされそうになりながら、必死に打開策を探りました。

あの頃は、毎晩遅くまで経理部長と試算を繰り返し、どうすれば会社を存続させられるか頭を悩ませました。「社長、正直に言って、半年もちません」という経理部長の言葉が、今でも耳に残っています。

しかし、ここでも営業部の社員たちが必死に新規開拓に取り組んでくれました。「社長、このままでは終われません」「俺たちにも家族がいます。会社を潰すわけにはいきません」。社員たちの熱い思いが、私の背中を押してくれました。

営業マンたちは、以前なら敬遠していた中小企業にも積極的にアプローチし始めました。「うちの製品は高いけど、品質は保証します」と、誇りを持って提案する彼らの姿に、私は胸が熱くなりました。

全員の努力により、翌年には元の水準近くまで回復させることができたのです。新規取引先の開拓、既存顧客への提案強化、商品ラインナップの見直し。社員一人ひとりが知恵を絞り、行動した結果でした。

特に印象的だったのは、製造部門と営業部門の連携です。これまでは「作る人」と「売る人」という分断があったのですが、危機を前に壁が取り払われました。製造の職人たちが直接お客様の声を聞き、営業マンが製造現場を理解する。そのシナジーが、新たな製品開発につながっていったのです。

この経験を通じて、私は社員たちの底力と、会社が一つになって危機に立ち向かう強さを実感しました。よそ者として入社した私を、いつの間にか社員たちは「社長」として認めてくれていたのです。

私たちの誇り:日本有数の技術力

今、当社の最大の強みは、その技術力にあります。会社の規模は大きくありませんが、特定製品では全国シェアNo.1を誇るものもあります。価格競争ではなく、品質と機能の充実で勝負してきました。

当社の主力製品である精密部品は、大手メーカーの最新機器に採用されています。その部品なしでは、機器の性能を最大限に引き出すことができない。そんな重要な役割を担っているのです。

「安さに惹かれて他社に切り替えたものの、クレームが絶えなかった」。そう言って戻ってきてくれる取引先もあります。一度は価格を理由に離れていったお客様が、「やはり御社でなければ」と再び注文をくださる。その瞬間ほど、私たちの仕事の価値を実感することはありません。

ある大手電機メーカーの品質管理担当者から聞いた話が忘れられません。「御社の部品を使うと、製品の不良率が半分以下になるんです。少し高くても、トータルで見れば断然お得なんですよ」。こうした評価こそが、私たちの誇りです。

この信頼は、開発への継続的な投資と、職人たちの卓越した技能が支えています。最新の設備と伝統の技術。このバランスこそが、他社には真似のできない当社の強みとなっています。

開発部門では、若手エンジニアとベテラン職人が一体となって新製品の開発に取り組んでいます。理論と経験。その融合が、革新的でありながら信頼性の高い製品を生み出しているのです。

品質へのこだわりは、私たちの誇りであり、お客様からの信頼の源泉です。どんなに小さな部品でも、手を抜くことは許されない。その姿勢が、日本のものづくりの底力を支えているのだと自負しています。

工場の検査室には、「品質は人格を表す」という古い標語が掲げられています。この言葉は、創業者である義父が残したものだと聞きました。今では、その意味が深く理解できます。

次はあなたへ:一流の技術者への道

私たちは片田舎の中小企業です。でも、ここで作られる製品は、日本でも指折りの品質を誇っています。それは、社員一人ひとりの技能と、長年培われてきた技術力があるからこそ。

社名を聞いただけでは地味な会社かもしれません。しかし、私たちの製品は日本のものづくりの最先端を支えているのです。自動車部品、医療機器、産業機械。私たちが作る部品がなければ、これらの産業は成り立ちません。

あなたがもし、私たちの仲間になってくれるなら、この技術者集団の一員として、日本有数のエキスパートを目指してほしい。どこへ出しても恥ずかしくない、一流の技術者としての経験を積むことができます。

当社では、入社後3年間で基礎から応用まで、体系的な教育プログラムを用意しています。現場での実践を重視しながら、理論面もしっかりと学べる環境です。

私たちが求めているのは、単なる労働力ではありません。共に会社の未来を創っていく仲間です。技術を磨き、製品の品質を高め、お客様の期待を超えていく。そんな志を持った方を求めています。

夢破れたミュージシャンだった私が、今では日本屈指の品質を誇る会社の社長として、次世代の技術者育成に情熱を注いでいます。新しい時代を共に創造していく仲間を、私たちは心からお待ちしています。

技術の世界に、正解は一つではありません。常に挑戦し、失敗を恐れず、より良いものを追求する。そんな姿勢こそが、私たちの会社を支えてきました。そして、これからもそうあり続けたいと思っています。

夢を追いかけた経験は無駄ではありませんでした。音楽への情熱は、今では品質への情熱へと形を変えています。失敗を恐れず、チャレンジし続ける心は、経営者としての大きな武器となっています。

あなたにも、情熱を持って取り組んできた何かがあるはずです。その情熱を、私たちの会社で発揮してみませんか?技術の世界で一流を目指す旅は、決して平坦ではありません。しかし、その道のりには大きなやりがいと成長があります。

私たちと一緒に、日本のものづくりの未来を担っていきませんか?新しい技術の開発、伝統の継承、そして世界に誇れる品質の追求。そんな挑戦を、共に楽しめる仲間を、私たちは待っています。

どうか、あなたの情熱と才能を、この会社で存分に発揮してください。一緒に、私たちにしかできない価値を創造していきましょう。

正直、ここまでの文章を出力させるには、かなり詳しい入力が必要です。

さらに私が入力していない、Claudeが創作した部分がかなりあります。

もし、フィクションが混じるのが気になるのなら、一度出力したあと「ここは修正せよ」と指示すれば修正してくれます。

第4章:縮小してプロフィール文の作成も可能

正直、3000~3500文字というのはかなり多い文章量で、これだけのブランドストーリーを掲載できるスペースというのはなかなかないと思います。

しかし、これだけの長文を一度出力させておけば、あとはAIに指示するだけで短縮・要約することは簡単ですので、このくらいの文章を一度作っておくことをおすすめします。

たとえば、公式サイトやブログなどのプロフィール欄に掲載しやすい500文字以内のプロフィール文を作らせてみましょう。

この文章を要約して、500文字のプロフィール文を作ってください。

要点の列挙ではなく、魅力的に見せるような文章にしてください。

このようなプロンプトで長文を要約してくれます。

これで前の長文から作られたプロフィール文はこんな感じ。

音楽の夢を追い求めた私が、今では日本有数の技術を誇る製造業のリーダーとして日々奮闘しています。バンド解散により30歳手前で夢を諦めた私は、義父の会社を継ぐことに。当初は「よそ者」として冷遇され、孤独と焦りに苛まれましたが、居酒屋での地道な人間関係づくりを通じて心の壁を溶かしていきました。若手社員と立ち上げた「改善委員会」で現場の声を反映した改革を実施。当初は「この人が社長なら辞める」と言っていた古参社員も、少しずつ理解を示すように。その後、主要取引先喪失による売上激減という経営危機を、社員の団結力で乗り越えた経験は私の宝物です。今では、全国シェアNo.1の製品を持つ技術者集団のトップとして、「品質は人格を表す」という創業者の精神を大切に、次世代の技術者育成に情熱を注いでいます。夢破れたミュージシャンだった私が、日本のものづくりの未来を担う人材を育てる。その使命感が私を駆り立てています。

改行は入れた方が読みやすいですが、適宜ご自分で追加してください。

このようなブランドストーリーを作っておくと、自己紹介をする時にも魅力的なトークをすることができるでしょう。

創業者篇といい、この事業継承者篇といい、社長を主人公にしてその人生物語として語っています。

しかしブランドストーリーには、人物ではなく会社を主人公にしたストーリーもあって然るべき。

いつか、そうしたブランドストーリーを作れるプロンプトも紹介したいと思います。

コメント