昭和の終身雇用はすでに終わっています。

今、会社への就職は一生をその会社で過ごすというよりは、ひとつのステップとしてとらえられています。

TVをつけてみれば「ビズリーチ」などの転職支援サービスのCMが流れてくる状況がそれを物語っているといえるでしょう。

こんな時代に、求職者を受け入れる企業の側としては、どう対応したらよいのでしょうか?

入社後10年のキャリアパスを提示しよう

ひとつの提案は、「入社後10年」をひとつの目安として、この会社で得られるキャリアを明確にすることです。

厚生労働省の「令和5年版 労働経済の分析」によると、2022年時点での日本の平均勤続年数は以下の通りです:

- 男性:13.5年

- 女性:9.4年

※このデータは、常用労働者(短時間労働者を除く)を対象としたものです

ここから読み取れることは、もうすでに職場を替わりつつ、新しいキャリアを築いていくという考えが一般的になっている、ということです。

そこで「定年までこの会社で働いてもらう」という考え方ではなく「次の10年、この会社でキャリア形成してもらう」という考え方に切り替えていく必要があるのではないでしょうか?

この10年という期間は、ひとつのキャリアを形成するのに十分な期間です。

新卒者でも、ひとつの仕事について10年たてば、何かの専門家になることができます。

この会社で、この職につくことで、どんなキャリアが築けるのかを提示して、入社をすすめてはいかがでしょうか?

そのために会社が提供できることは何か?

研修制度や資格取得へのサポート、積極的な指導、積める経験などを目に見える形で提示するのです。

「あなたは次の10年をこの会社で働くことによって、こんなキャリアが手に入ります」

働くということは、社員がキャリアを形成することだ、と考えていることを明確に示すのです。

次の10年をこの会社で過ごすベネフィット

働くということは、ただ仕事をして給与をもらうだけではありません。

その仕事について習熟し、スキルを培い、一人前になっていくことです。

ただ漫然と10年働いて、気がつけば金銭以外は何も残っていなかった、というのは誰も望んでいません。

他の会社ではなく、この会社で10年働くことで何が手に入るのか、それが明確になっていれば考えることが違います。

会社として、社員を所有物と考えるのではなく、一人前のキャリアホルダーとして育てるのだ、という考え方に切り替えてはいかがでしょうか?

10年後、一人前の専門家となった暁には、もちろん会社に残ってもよし、新しいキャリアを求めて別の環境に巣立っていくとしてもそれを応援する、という考え方です。

会社に残るという決断をしたなら、その時点で相談して新しいキャリアパスを提示する。

幹部として会社を支えるのもあり、指導者として後進の指導に当たるのもあり、さらに次の10年を明確にします。

1年後、3年後、6年後、10年後

とはいいつつも、10年は長い時間です。

10年後の目標だけでは、遠すぎます。

そこで、1年後、3年後、6年後、そして10年後のイメージを明確に伝えるとよいでしょう。

1年後は、ちょうど職場に慣れてきた頃です。

仕事の全体像も見えてきて、何かひとつくらい仕事は自分でこなせるようになっているでしょう。

とはいえ、まだまだ新人。

ちょくちょく指導を受けて、たまには叱られることもあるでしょう。

どんな雰囲気の中で働いているのか、イメージがつかめると安心できます。

3年後、一人前になってきた頃でしょうか。

率先して、ひとつの仕事を任せてもらえるようになる時期です。

この頃になると、仕事への興味も湧いてきます。

自分が成長できるとわかると、入社への意欲もかきたてられます。

6年後、職場のひとつのグループで、リーダーを勤めているかもしれません。

仕事や人間関係に自信もついてくる時期です。

実績もできてきます。

どんな役割を任せてもらえるのかわかると、やる気もでます。

そして10年後、もういっぱしの専門家です。

自信もみなぎり、どこへ出ても恥ずかしくないでしょう。

新しく挑戦したいテーマも見つかっているかもしれません。

10年後の自分の姿がイメージできると、意欲が湧いてきますね。

会社も次の10年で成長する

次の10年で成長するのは、人だけではありません。

会社が次の10年でどんな成長をとげるのか、そのイメージを伝えてあげることも大切です。

誰も、先細りになる会社に入りたくはありません。

会社がどんどん成長していくからこそ、そこに「次の10年」を預ける決心がつくのです。

次の10年の会社の成長ビジョンを提示しましょう。

そして、その中でどんな人材が必要なのか、あなたに期待する役割はどういうものか、伝えましょう。

キャリア形成をする拠点としての職場

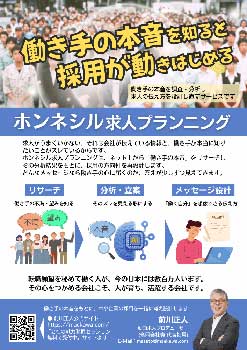

会社がこのようなキャリアパスを提示するということは、下記のような効果を生みます。

- リアルなモチベーションが生まれる

- 「何のためにこの会社に入社するのか」が明確になる。

- 離職防止になる

- 「ここにいれば成長できそう」と思わせることができる。

- 個別最適にも対応しやすい

- 自分の人生設計と照らし合わせて、考えることができる。

会社を、個人がキャリア形成をする拠点として考える、というのは一種の学校的な側面を持つ会社、といってもよいでしょうか。

学校は卒業しても母校でありつづけます。

たまには恩師を訪ねてくることもあるでしょう。

同じように、次なるキャリアを求めて巣立った元社員が新しいつながりをもたらしてくれることもあるはずです。

コメント